선감학원으로 끌려간 그때 그 소년들

“어린 시절 아무도 내게 꿈을 묻지 않았다. 누구도 나의 미래를 궁금해 하지 않았다. 나 역시 기약 없는 미래보다 당장 오늘 한 끼가 갈급했다” - 『아무도 내게 꿈을 묻지 않았다』 中

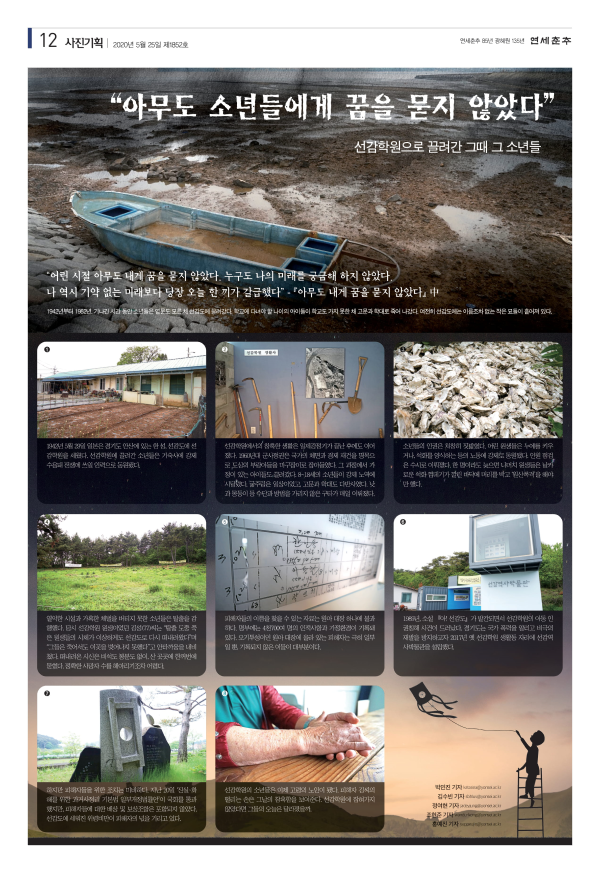

1942년부터 1982년. 기나긴 시간 동안 소년들은 영문도 모른 채 선감도에 끌려갔다. 학교에 다녀야 할 나이의 아이들이 학교도 가지 못한 채 고문과 학대로 죽어 나갔다. 여전히 선감도에는 이름조차 없는 작은 묘들이 흩어져 있다.

1942년 5월 29일 일본은 경기도 안산에 있는 한 섬, 선감도에 선감학원을 세웠다. 선감학원에 끌려간 소년들은 기숙사에 강제 수용돼 전쟁에 쓰일 인력으로 동원됐다.

선감학원에서의 참혹한 생활은 일제강점기가 끝난 후에도 이어졌다. 1960년대 군사정권은 국가의 체면과 경제 재건을 명목으로 도심의 부랑아들을 마구잡이로 잡아들였다. 그 과정에서 가정이 있는 아이들도 끌려갔다. 8~18세의 소년들이 강제 노역에 시달렸다. 굶주림은 일상이었고, 고문과 학대도 다반사였다. 낫과 몽둥이 등 수단과 방법을 가리지 않은 구타가 매일 이뤄졌다.

소년들의 인권은 처참히 짓밟혔다. 어린 원생들은 누에를 키우거나, 석화를 양식하는 등의 노동에 강제로 동원됐다. 인원 점검은 수시로 이뤄졌다. 한 명이라도 늦으면 나머지 원생들은 날카로운 석화 껍데기가 깔린 바닥에 머리를 박고 ‘원산폭격’을 해야만 했다.

열악한 시설과 가혹한 체벌을 버티지 못한 소년들은 탈출을 감행했다. 당시 선감학원 원생이었던 김성(77)씨는 “탈출 도중 죽은 원생들의 시체가 이상하게도 선감도로 다시 떠내려왔다”며 “그들은 죽어서도 이곳을 벗어나지 못했다”고 안타까움을 내비쳤다. 떠내려온 시신은 비석도 봉분도 없이, 산 곳곳에 한꺼번에 묻혔다. 정확한 사망자 수를 헤아리기조차 어렵다.

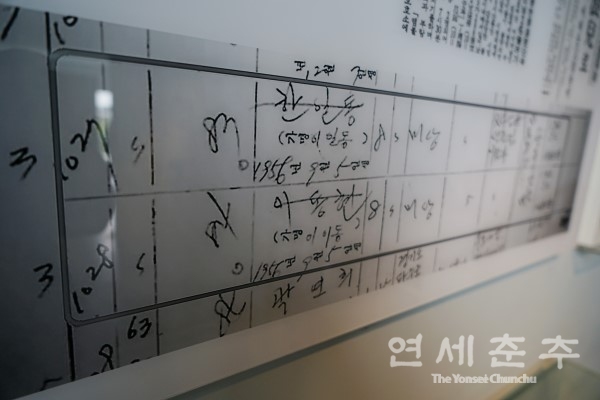

피해자들의 이름을 찾을 수 있는 자료는 원아 대장 하나에 불과하다. 명부에는 4천700여 명의 인적사항과 가정환경이 기록돼 있다. 오기투성이인 원아 대장에 올라 있는 피해자는 극히 일부일 뿐, 기록되지 않은 이들이 대부분이다.

1989년, 소설 『아! 선감도』가 발간되면서 선감학원의 아동 인권침해 사건이 드러났다. 경기도는 국가 폭력을 알리고 비극의 재발을 방지하고자 2017년 옛 선감학원 생활동 자리에 선감역사박물관을 설립했다.

하지만 피해자들을 위한 조치는 미비하다. 지난 20일 ‘진실·화해를 위한 과거사정리 기본법 일부개정법률안’이 국회를 통과했지만, 피해자들에 대한 배상 및 보상조항은 포함되지 않았다. 선감도에 세워진 위령비만이 피해자의 넋을 기리고 있다.

선감학원의 소년들은 이제 고령의 노인이 됐다. 피해자 김씨의 떨리는 손은 그날의 참혹함을 보여준다. 선감학원에 잡혀가지 않았다면 그들의 오늘은 달라졌을까.

박민진 김수빈 정여현 조현준 홍예진 기자

chunchu@yonsei.ac.kr